導入:煙の向こうに見える時間旅行

今夜、シーシャバーで吸ったその一服。

立ちのぼる煙は、ただの煙ではありません。

遥か400年前──オスマン帝国の宮廷から始まった物語が、いま東京や大阪のカフェで私たちに受け継がれているのです。

シーシャは「異国の嗜好品」ではなく、人と人を結ぶ文化の象徴。

その軌跡を辿ると、現代の私たちが感じる「非日常感」の源流が見えてきます。

1. 宮廷の象徴から庶民の手へ

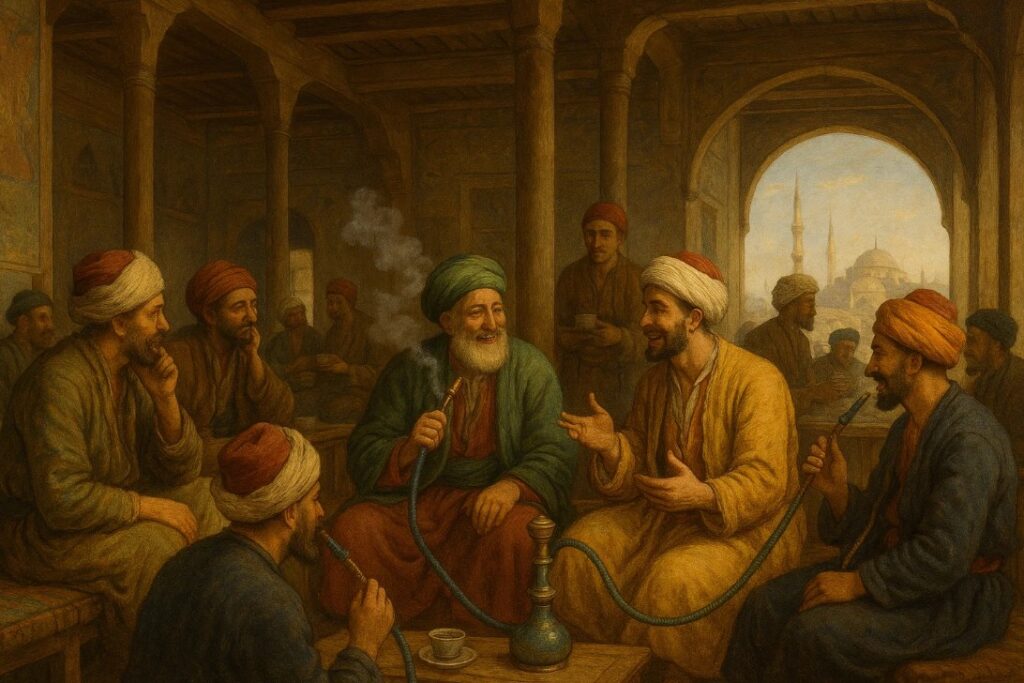

17世紀、イスタンブールの宮廷。

煌びやかな広間では、磨き抜かれた真鍮のシーシャがゆっくりと煙を吐き出していました。

それは王や貴族の権力と富を示す道具。

吸うこと自体が「地位の証」でした。

しかし18世紀に入ると、街角のコーヒーハウスにもシーシャが並び始めます。

詩人が詩を朗読し、商人が取引を語り、職人が仲間と煙を分け合う。

「王様の嗜み」は、やがて「庶民の娯楽」へと姿を変えたのです。

2. 植民地時代──ヨーロッパでの再発見

19世紀、ヨーロッパ列強が中東やインドを支配したとき、支配者たちはシーシャ文化に出会います。

イギリスの知識人やフランスの芸術家たちは、それを「東洋の神秘」として自らのサロンに持ち帰りました。

そこで吸う煙は、単なるタバコの代用品ではありません。

それは“旅するような体験”、異文化への憧れそのもの。

このとき生まれた「非日常感」が、現代のシーシャバーにも受け継がれているのです。

3. 20世紀──タバコ全盛の時代に残ったもの

20世紀に入ると、紙巻きタバコが世界を席巻しました。

手軽で安価、どこでも吸える紙巻きに比べ、シーシャは一時的に影を潜めます。

しかし、中東や北アフリカでは違いました。

家族や仲間が一つのシーシャを囲み、時間を共有するその文化は、「効率」では代替できない価値を持っていたのです。

煙の中にあったのは、コミュニティの絆でした。

4. 21世紀──グローバルカフェ文化へ

そして現代。

移民文化と観光地を通じて広がったシーシャは、ニューヨーク、ベルリン、東京、大阪といった大都市の夜に欠かせない存在となりました。

若者が集まり、異文化を体験し、ノンニコチンフレーバーで非喫煙者も楽しめる。

シーシャは「おしゃれな空間」「人と人をつなぐ社交場」として、新しい意味をまとって広がっています。

まとめ:シーシャは歴史を纏う煙

王が吸った煙と、あなたが今吸っている煙。

その間には400年の歴史が流れています。

シーシャはただの嗜好品ではなく、時代ごとに形を変えながら、人と人を結び続けてきた文化なのです。

だからこそ、現代のシーシャバーに漂う煙には、宮廷から庶民へ、そして世界へと広がった物語が宿っているのです。

シーシャ文化をもっと深く理解したい方、カフェや店舗での導入を検討されている方へ。

Shisha Amigoでは、フレーバーや機材の仕入れ・導入サポートを行っています。