ロシアは「カフェ文化×若年層の社交」「国産ブランドの台頭」「法規制に合わせた業態進化」を重ね、独自のシーシャ市場を築いてきました。

本稿では、成長の推進力と制度・供給サイドの変化、コミュニティの厚みまで、最新の公知情報に基づいて深掘りします。

目次

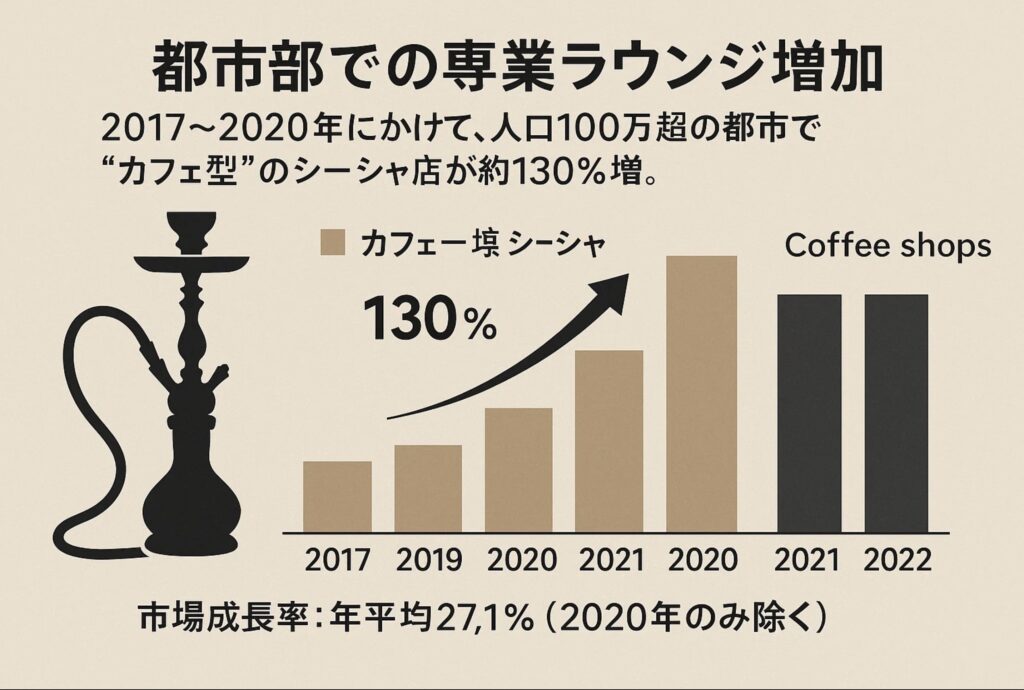

1) “場”の伸長:都市部での専業ラウンジ増加

- 2017〜2020年にかけて、人口100万超の都市で“カフェ型”のシーシャ店が約130%増。2020年の開業ペースはコーヒーショップを上回ったとの業界分析が出ています。これはロシア都市部で“第三の居場所”として定着したことを示します。

- 2018〜2022年の市場成長率は年平均27.1%(2020年のみ例外)というレポートもあり、コロナ禍の落ち込みを挟みつつも拡大トレンドが続いたことがわかります。

2) 法規制への適応:飲食分離と“専用空間”化

- ロシアの連邦法15-FZ(2013年)は受動喫煙対策の枠組みで、2020年7月31日施行の改正によりレストラン等の公共飲食施設内でのシーシャ提供・喫煙が禁止に。これを受け、業態は、飲食と分離した“喫煙専用空間”へシフトしました。

- 行政ガイダンスでも「カフェ業とシーシャ提供の兼業は不可」/別室など完全分離での運営なら可と解説。結果として“シーシャ専門店”の明確化が進み、体験の質と安全性(換気・区画)が標準化されました。

3) 供給サイドの強化:国産ブランドの台頭と内製化

- 2014年以降の輸入代替(インポート・サブスティテューション)政策や物流制約を背景に、パイプやタバコの国内ブランドが急伸。“かつては輸入中心→現在は国内製造・認証品が主流”という現場証言も見られます。

- B2B支援・教育・コミュニティ運営まで含めた“エコシステム型”の国産タバコメーカー(例:BURN)が登場し、卸・研修・販促を一体提供することで店舗の立ち上げ・運営を下支え。品質担保と供給安定が新規参入を後押ししました。

4) 消費者側の変化:等身大の“社交コンテンツ”として

- 若年・都市住民の“社交×体験”志向が強まり、男女比も概ね拮抗という調査。“強めのたばこブレンド”回帰など嗜好のアップデートも示唆されています。

- 2022年以降、店舗オーナーの7割近くが「売上は伸びている」と回答した調査も。コロナ後は“店で吸う体験”の回復が顕著です。

5) 文化基盤:イベントと競技の厚み

- モスクワ近郊で毎夏開催されるJohn Calliano Festivalは、国内最大級のシーシャ・カルチャーイベントとして定着(2024年は7月13日に開催)。国内外ブランドが一堂に会し新作を発表、ユーザー接点を拡大しています。

- 2011年サンクトペテルブルク発のHookah Battleは、競技としてのシーシャ表現を多国展開へ広げ、ロシア発のカルチャー輸出を牽引。職人・愛好家の技術共有を促してきました。

6) マクロ環境:課税・価格政策の“読み替え”

- ロシアではたばこ関連の物品税の段階的引き上げや、フレーバー液・ポッド・水たばこミックス(無たばこ含む)への最低価格規制(2024〜)が進展。闇市場抑制・品質担保の狙いが示され、合法チャネルの整備が加速しています。

- 一方で、紙巻・加熱式など広義のたばこ生産は2022〜2024年に減少(推計)。“たばこ全体は縮小でも、シーシャは“体験消費”として粘り強い”という構図が浮かびます。

7) 事業者のリアリティ:収益性の圧縮と運営知見の蓄積

- 2014年の為替ショック〜コロナ〜制裁環境を生き延びた事業者は、マージン低下に対応しながら国内市場と運営ノウハウの蓄積で持ちこたえてきたと語ります。「ロシアのシーシャ産業は最も発達している」との自己評価も。

まとめ:ロシア“らしさ”で伸びた3つの理由

- 場の力:都市型の“第三の居場所”としての専用ラウンジが伸び、イベントと競技が文化的求心力を形成。

- 供給の力:国産ブランドの勃興とエコシステム的支援で、店舗立ち上げ〜運営の参入障壁を低減。物流制約も内製化の加速に振れた。

- 制度対応力:2020年の飲食分離・禁煙規制を逆手に、区画・換気・運営標準を整備し“安心して楽しめる専用空間”に進化。課税・最低価格などの制度面も合法チャネルの整流化に寄与。