日本の商品やサービスは世界的に「高品質」で知られ、日本人自身も日常で品質に対する要求水準が非常に高いと言われます。

実際、アメリカでは日本人は「完璧主義」と見られており、日本製品なら質の高い体験が保証されると期待されています。

一方で欧米の消費者は、自国の製品やサービスには日本ほど完璧さを求めておらず、「多少不完全でも良い」という文化的傾向があります。

では、なぜこれほど日本人は“ちゃんとした品質”にうるさいのでしょうか。

本記事では、日本人の品質志向を文化的背景や商習慣から紐解き、海外との比較や具体的事例を交えながら考察します。

【日本と海外で異なる「品質」への考え方】

欧米との品質認識の違い

欧米と日本では、品質に対する認識や期待値に大きな違いがあります。

欧米では「十分に機能していればOK」「多少の不具合は許容範囲」という雰囲気があり、完璧さよりもコストや効率を重視する場面も少なくありません。アメリカ文化は完璧さをそれほど重視しないため、消費者も自国製品に日本ほどの高品質は求めない傾向があります。

例えば米国では、製品に多少の傷や欠陥があっても「交換すればいい」「次は買わないだけ」という合理的・ドライな対応になることも多いようです。

これに対し日本では、「新製品は傷一つなく完璧であるべき」と考えられ、初期不良や微細な欠陥に対する許容度が極めて低いのが特徴です。

日本人消費者は、ごく小さなズレや傷ですら「手抜き」や「不誠実」と捉えることがあり、クレームに発展することさえあります。

欧米の人々から見ると、日本人は細部まで決して手を抜かない民族性で知られ、「礼儀正しく時間に正確=品質にも厳格」というイメージが定着しています。

こうした違いから、日本製品=完璧という固定観念すら生まれているのです。

中国との品質認識の違い

日本と中国を比べても、品質に対する考え方には大きなギャップがあります。

中国には「差不多(チャーブードゥオ)」という言葉があり、直訳すれば「だいたい同じ・ほぼOK」という意味です。

「多少の誤差や不備は気にしない」というこの価値観は、中国人の国民性を表す言葉とも言われ、細かなことにこだわりすぎない傾向を示しています。

一方の日本人は「こだわりの民族」とも言え、何事にも細部まで徹底し手を抜かない姿勢を貫きます。

例えばドイツ人も真面目で有名ですが、その方向性が「正確さ・規格化」であるのに対し、日本人の真面目さは「細部へのこだわり」「周到な準備」「究極の完成度の追求」に表れると評されています。

中国人から見ると、日本人は「重要ではないことですら極めようとする」ように映るようです。

実際、日本の職人文化を象徴するエピソードとして「長年かけて100万分の1グラムの歯車を作った(用途は未定)」という逸話まで紹介されています。

中国では効率を重視して「それくらいで十分」とする場面でも、日本では「せっかくやるなら完璧に」と突き詰めるケースが多いのです。

これは裏を返せば、日本人は品質や出来栄えに妥協せず、自ら納得できるまで突き詰める国民性と言えるでしょう。

【細部への配慮と納期厳守を重視する背景】

日本社会では「細部への配慮」や「約束の厳守(納期を守ること)」が美徳として根付いています。その背景にはいくつかの文化的・歴史的要因が考えられます。

まず、約束を違えないことへの強い信念があります。日本では「一度約束したら絶対に守るのが当たり前」という考えが浸透しており、多少の遅れも許容しない風潮があります。納期が迫れば深夜残業や休日出勤をしてでも間に合わせようとする職場も珍しくありません。

たとえ取引先や顧客が「多少遅れても構わない」と言っても、自分が納得しない限り守ろうとする──それほどまでに約束順守が信念化しています(結果として無理がたたってしまうこともありますが)。

このような姿勢は、「約束を破ること=恥」と捉える日本独特の羞恥心文化とも関係しているでしょう。実際、文化人類学者ルース・ベネディクトは著書『菊と刀』の中で「日本は恥の文化(他人の目を気にする文化)」と指摘しており、日本人の名誉や世間体を重んじる気質が品質への厳格さを支えている側面があります。

また、日本では「丁寧さ=信頼」という価値観が強く、細部まで気を配ることが誠実さの証とされています。

例えばハンドメイド作品の世界では、「ミスがない=ちゃんとしている人」と見做されるため、ほんの僅かな色味の違い・小傷・歪みすら「手抜きだ」と受け取られることがあります。このような背景から、企業や職人は製品やサービスの細部まで完璧を期すよう努めます。

品質管理においても「当たり前品質」(欠陥や不良がないこと)は厳守され、さらにプラスアルファの付加価値まで求める傾向があります。

加えて、日本社会は時間や納期の正確さも際立っています。電車が数分遅れただけで謝罪があるほど時間にシビアな国柄であり、ビジネスでも納期厳守は鉄則です。

物流業界のデータによると、日本の納期厳守率は主要国中トップの”98.6%”にも達し、「指定日時を必ず守る」傾向が顕著です。

これは裏を返せば、納品遅延がほとんど許されない環境であり、その達成のために関係者が相当の努力を払っていることを意味します。

一方で、この正確すぎる配送文化の弊害として、再配達率(20%超)も主要国で突出して高く、現場のドライバーに大きな負荷がかかっているという指摘もあります。それでも日本企業が納期と品質を両立しようとするのは、「お客様や取引先との信頼を絶対に損ねない」という信条が根強いからに他なりません。

【日本の「ものづくり精神」とお客様第一主義】

日本人の品質志向を語る上で、ものづくり文化と顧客対応(サービス)文化の両面を見る必要があります。

卓越したものづくりと品質管理

戦後の日本は、「メイド・イン・ジャパン」の品質向上に国家を挙げて取り組み、製造業で世界的な信頼を勝ち得てきました。

その根底にあるのが、職人やエンジニアのものづくり精神です。細部まで妥協せずに作り込み、継続的な改善(カイゼン)を行う文化は、日本企業の品質管理手法(TQCやトヨタ生産方式など)にも組み込まれています。

先述の通り、日本人職人は「必要かどうか分からない細かな領域」ですら究極を追求する傾向があり、それが結果的に製品全体の完成度の高さにつながっています。

また、日本の消費者が厳しい目を持っていることも、メーカーの品質意識を高める原動力となっています。日本市場では新品の商品に対して「完璧であって当たり前」という期待があり、万一不良品でも出そうものならブランドイメージの失墜に直結します。

こうした国内消費者の厳格な基準が、日本製品全体の品質底上げにつながっている面もあります。事実、海外でも「日本製なら安心・高品質」という評価が定着している背景には、日本企業が国内市場で磨き上げた品質管理力があるのです。

行き届いたカスタマーサービスとクレーム文化

製品だけでなくサービス面の品質にも、日本は独特の文化があります。

よく知られる「お客様は神様です」という言葉に象徴されるように、日本の接客業では顧客を絶対的に尊重する姿勢が徹底されています。

店員は常に丁寧で礼儀正しく、不備があればまず深々と謝罪するのが普通です。これは日本では謝罪が「相手への配慮や事態収拾」の行動と捉えられるためですが、海外では「非を認めた」と受け取られる場合もあり、クレーム対応一つとっても文化の違いが表れます。

日本の顧客対応文化にはメリットもあれば課題もあります。メリットとしては、きめ細やかなサービス(おもてなし)により顧客満足度が高まることです。

例えば飲食店での水やおしぼりの提供、商品購入時の丁寧な包装、アフターサービスの手厚さなど、日本ならではの配慮は世界的にも高評価を受けています。

企業にとってもクレームゼロを目指す姿勢は品質向上の原動力となり、結果として他国より高品質な製品・サービスの提供につながっています。

一方で、日本のクレーム文化は過剰反応に陥りがちという指摘もあります。

日本ではクレーム件数自体は必ずしも多くないものの、一件一件が非常に重く受け止められ、対応する側の精神的負担が大きくなりやすいと言われます。

中にはごく一部の不満点を過度に責め立てたり、SNS拡散で圧力をかけたり、土下座謝罪を要求するといったモンスタークレーマー的な顧客も存在します。

例えば2013年には札幌の衣料品店で、購入品の穴あきに腹を立てた客が店員に土下座を強要し逮捕される事件がありました。

また記憶に新しいところでは、2024年に銀座の高級店で外国人観光客が店員4人に膝をつかせて謝罪させたケースも報じられています。

極端な事例ではあるものの、日本では「お客様=絶対」「販売側=弱い立場」という構図が色濃く、少しでも期待はずれがあると感情的に強い態度を取る客が一定数いるのも事実です。

このような土壌では、企業側はクレームを恐れて「最初から不備無きよう」に細心の注意を払うようになります。製造業者は出荷前検品を徹底し、サービス業者は事前準備や二重チェックを怠りません。

それでも万が一不良やミスが発覚した場合、日本企業は迅速かつ丁寧な謝罪・補償対応に努めます。

これら一連のクレーム対応の高度さ自体が、日本の信用やブランド力を支える要因となっていますが、裏を返せば企業にとっては大きなコストとプレッシャーでもあります。

【輸入ビジネスで生じる「品質ギャップ」事例】

こうした日本の品質基準の高さは、海外との取引においてギャップ(認識のズレ)を生みやすい側面もあります。

輸入ビジネスの現場では「取引先(海外メーカー)の基準では良品でも、日本の基準では不良品扱いになる」というケースがしばしば見受けられます。ここでは、海外直輸入の際によく起きる品質ギャップの事例をいくつか紹介します。

- サンプルは良かったのに量産品の品質が劣化:海外メーカーから取り寄せたサンプル品では問題なかったのに、大量発注後に届いた製品は塗装ムラや部品のズレが多数見つかった…といったケースです。日本側は「これは不良品だ」とクレームしますが、相手にとっては「使用上問題ない範囲」「許容誤差内」などと言われ、認識のズレからトラブルになることがあります。実際、輸入ビジネスのトラブルの多くは品質絡みであり、不良品に対する基準の相違が原因のひとつと指摘されています。

- 検品不足による不良品の流通:小売業者が海外から商品を直輸入し、そのまま販売したところ初回からクレームが続出した、という事例があります。ある事例では、電子ガジェットを中国から仕入れてAmazonで販売開始したところ、外装の破損や動作不良のクレームが相次ぎ、販売アカウント停止に追い込まれたというケースが報告されています。原因は事前の実物確認や検品工程を省略してしまったためで、初回出荷で信頼を損ねビジネス継続が困難になる典型例です。このように海外では許容されて出荷された品質でも、日本の消費者には通用しないことがあり、現地での入念な検品や仕様確認を怠ると大きな損害を被りかねません。

- パッケージ不備・表示の問題:日本と海外とでは法規制や表示ルールも異なるため、品質そのもの以外のギャップも起こります。例えば海外製品には日本語の成分表示や警告ラベルが無い場合が多く、そのままでは国内販売できません。「ラベル不備」で税関や販売がストップする例も実際にあります。日本の消費者は成分や使い方の詳細表示を求める傾向が強いため、輸入品を扱う際は表示や説明書の整備も品質の一部と考える必要があります。

- 納期遅延と供給不安定:品質とはやや異なりますが、ビジネス上は「供給の安定性」も重要な品質要素です。海外取引では、生産トラブルや通関遅れなどで納期が大幅にずれるケースもしばしばあります。日本では納期遅延は信用問題に直結し、最終顧客から注文キャンセル・クレームの対象にもなりえます。しかし海外のパートナーは「遅れることもあるさ」と楽観的だったり、日本ほど緊急対応してくれないこともあります。この時間感覚の差もまた品質ギャップの一つと言えるでしょう。

以上のように、「海外ではOKな品質でも日本ではNG」となる事例は枚挙にいとまがありません。

輸入側としては、こうしたギャップを事前に見越して対策しておくこと(例:サンプル取り寄せと評価、現地工場の監査、詳細な品質基準の取り決めなど)が不可欠です。そうでないと、思わぬクレーム対応や在庫廃棄に追われ、安く仕入れたつもりがかえって高くつく結果にもなりかねません。

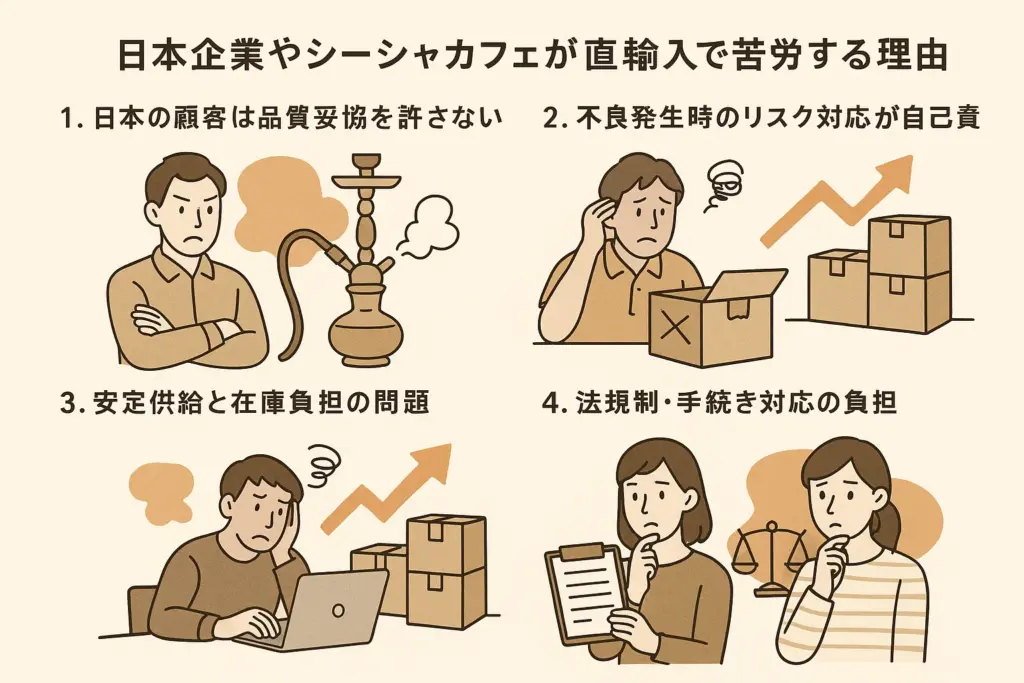

【日本企業やシーシャカフェが直輸入で苦労する理由】

では、上述した品質ギャップを踏まえて、なぜ日本の企業(特に小売・飲食・サービス業)やシーシャカフェなどが海外からの直輸入に苦労しがちなのかを整理してみます。

1. 日本の顧客は品質妥協を許さない: 日本のエンドユーザーは細部に厳しく、不良や粗悪品に対して容赦ありません。直輸入の場合、仕入れ担当者自身が品質を見極め、保証しなければなりません。もし粗悪な商品を仕入れてしまえば、店頭でクレームの嵐になったり、ブランドの信頼低下に直結します。例えばシーシャカフェで海外製のフレーバーや器具を直輸入した場合、「味が毎回違う」「すぐ壊れた」といった不満が出れば、繊細な日本の顧客はすぐ敏感に反応します。日本のクレームは一件でも対応が重く、それに追われること自体が大きな負担です。

2. 不良発生時のリスク対応が自己責任: 正規の国内代理店経由であれば、不良品が出ても代理店やメーカー保証で交換・返金対応が比較的スムーズです。しかし直輸入(並行輸入)の場合、基本的に保証がなく、アフターケアも自社で行う必要があります。海外メーカーにクレームを伝えても、言語や商習慣の壁で思うように対応してもらえないことも多いです。その結果、「売り切りで後は知らない」状態になりかねず、販売した企業自身が矢面に立って対応するしかなくなります。小売店や飲食店にとって、製品トラブルの度に海外とやり取りしていては時間とコストの浪費ですし、最悪の場合泣き寝入りの損失も発生します。

3. 安定供給と在庫負担の問題: 海外からの直輸入では、リードタイムが長かったり不確実性が高いため、国内調達のようにジャストインタイムで運用するのは困難です。シーシャカフェを例にすると、人気の消耗品(シーシャ用フレーバーや炭など)が切れた際に、海外に追加発注しても納期が読めず品切れ期間が生じる恐れがあります。その間にお客様を逃がすリスクもありますし、「いつも安定して在庫がある」こと自体が信用に関わります。また大量発注して在庫すれば品質維持や資金繰りの負担が増します。このように直輸入は在庫管理や納期遅延リスクとの闘いでもあり、日本のように供給安定を重視するビジネスでは悩みの種となります。

4. 法規制・手続き対応の負担: 日本には食品衛生法や電気用品安全法(PSE)、薬機法など様々な品質・安全規制があります。海外製品を直接扱う場合、そうした法規制への適合性チェックや表示義務の履行も自社で対応しなければなりません。例えばシーシャ用タバコの輸入なら成分表示や警告文、成年識別などの措置が必要でしょうし、雑貨でもPSC/PSEマークの確認や成分分析が求められるケースがあります。国内業者経由ならこうした煩雑な手続きを任せられますが、直輸入では専門知識がないと見落としによるトラブル(税関でストップ等)が起こりやすくなります。

5. 言語・文化の壁によるコミュニケーションロス: 取引上の細かなニュアンスを海外メーカーに伝えるのは容易ではありません。品質に関する要求事項を契約書に落とし込むにしても、双方の認識をすり合わせておかないと、「言った言わない」の齟齬が発生します。日本的な「察して品質を上げてくれる」ことは期待できず、要求は明文化してもらう必要があります。また、何か問題が起きた際の交渉もハードルが高いです。日本なら電話一本で営業担当が飛んできてくれるような場面でも、海外ではメールの返信さえ遅く、解決まで時間がかかることも…。文化の違いによるビジネス習慣の差(例:長期休暇や返信スピード、責任の範囲意識の違いなど)が、直輸入では直接自社のストレスとなります。

以上の理由から、日本企業やシーシャ業界の事業者が海外から安易に直輸入すると、品質トラブル対応や供給不安に追われて本業に集中できない事態に陥りがちです。

「安く仕入れられても品質問題で結局コスト増になった」という声や、「対応に疲弊してもう直輸入は懲り懲り」というケースも散見されます。優れた海外商品を取り入れる魅力は大きいものの、日本の市場で継続的に提供していくには、乗り越えるべきハードルも多いのです。

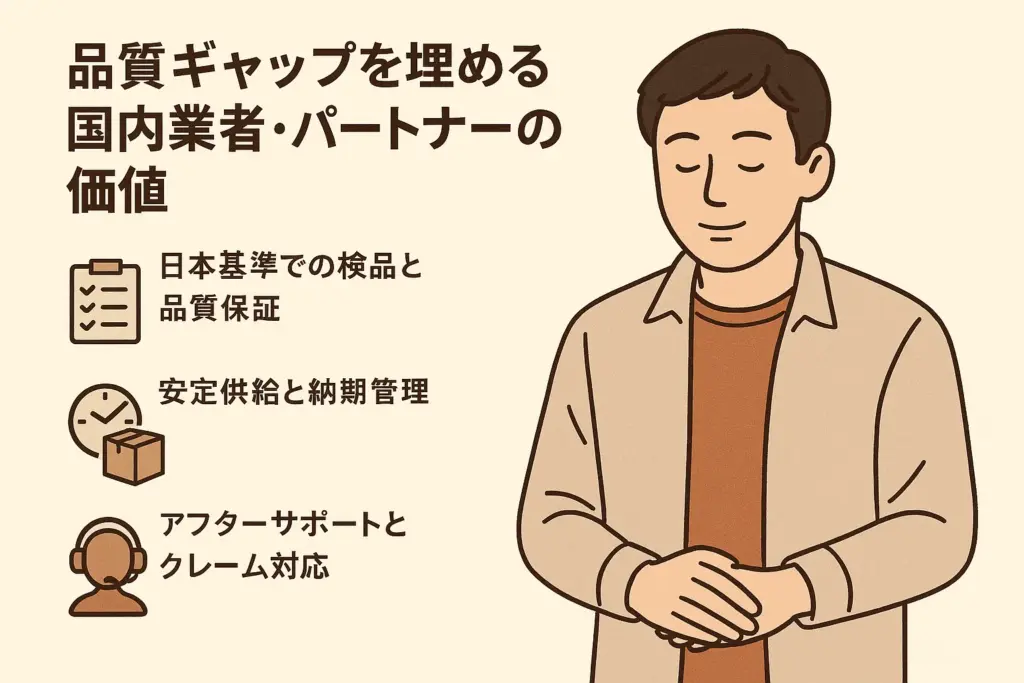

【品質ギャップを埋める国内業者・パートナーの価値】

こうした課題を解決し、安心して海外商品の魅力を享受するために重要なのが、信頼できる国内業者・パートナーの存在です。いわゆる輸入代理店や専門の卸業者を介することには、以下のような意義と利点があります。

- 日本基準での検品と品質保証: 国内の輸入業者は、日本の消費者目線で商品をチェックし、品質基準を満たしたものだけを流通させます。メーカーと直接契約して正規代理店となっている場合は、製品に公式の保証書が付き、不具合時の処理もスムーズです。例えばメーカーから直接部品調達を行い、交換や修理にも迅速に対応してくれるため、エンドユーザーや小売店も安心して商品を扱えます。国内業者がフィルターとなって品質を担保してくれることで、「届いた商品を一から十まで自分で検品する」手間やリスクが大幅に軽減します。

- 安定供給と納期管理: 信頼できるパートナー企業であれば、在庫の適切な確保や発注スケジュールの管理を代行してくれます。直輸入だと発生しがちな納期遅延についても、代理店が在庫バッファを持っていれば日本国内で即納対応が可能です。特にシーシャカフェのように消耗品を扱う場合、国内在庫があるか否かで営業の安定度は大きく変わります。国内業者は複数の販路の需要をまとめて管理することで、各店舗単独では持ちにくい適正在庫をプールでき、結果として安定供給につながります。「欲しい時にすぐ手に入る」というのは大きな価値です。

- アフターサポートとクレーム対応: 正規代理店経由の商品であれば、万一不良やトラブルが起きても保証やアフターメンテナンスがセットになっています。例えば電化製品ならメーカー保証期間内の無償修理・交換が受けられますし、専門知識を持ったスタッフによるサポートも期待できます。シーシャ関連商品でも、例えばガラスボトルが割れた際の部品取り寄せや、フレーバーの欠品時の代替提案など、国内パートナーが相談に乗ってくれる安心感は大きいでしょう。並行輸入品のように「売ったら終わり」ではなく、「売った後も面倒を見てもらえる」点で、顧客に対する責任を共同で負ってもらえるメリットがあります。

- ノウハウ共有と現地交渉力: 海外メーカーとの交渉やトラブル対応に長けた国内業者が仲介することで、文化や言語の違いによるミスコミュニケーションが減ります。品質基準や契約条件の取り決めもプロが行うため抜け漏れが少なく、何か起これば代理店が海外メーカーと交渉してくれます。自社だけでは尻込みしがちなクレーム交渉も、実績豊富なパートナーなら的確にリカバーしてくれるでしょう。また、市場のニーズを代理店からフィードバックしてもらうことで、商品改良やラインナップ最適化にも活かせます。要するに、国内パートナーは単なる仲介者ではなく、「品質保証人」であり「ビジネス相談相手」にもなり得るのです。

もちろん、国内業者を通すことで中間マージンが発生し、直輸入に比べコスト増になる側面はあります。しかし前述のような品質面・信頼面の付加価値を考えれば、単純な価格差以上のメリットがあります。

特に日本市場で長期的に事業を展開するなら、目先の安さよりも「安定供給」「顧客満足度維持」に重きを置く方が結果的に得策でしょう。

実際、正規代理店と並行輸入品を比べた場合、正規ルート品は購入後の保証やサービス、信頼感が高いと評価されています。

多少高価でも安心を買う層が日本では多いため、ビジネス上もクレーム対応コストや機会損失を減らせる点でプラスに働きます。

【おわりに】

日本人が“ちゃんとした品質”にこだわるのは、単なる潔癖気質というより、文化的美徳や信頼構築の哲学に根差したものです。

その結果生まれた高い品質基準は、日本の商品・サービスへの世界的な信頼につながりました。

しかし同時に、その厳しさゆえに海外とのギャップも生じやすく、グローバル調達の場面では苦労の種にもなっています。

シーシャ業界のように海外製品を扱う分野や、雑貨・食品・ノベルティなど海外調達が増える企業にとって、日本の品質文化を理解した上で橋渡ししてくれるパートナーの存在は今後ますます重要になるでしょう。

国内業者を上手に活用し、日本仕様の品質管理やサポート体制を整えることで、海外商品の魅力と日本的クオリティの両立が可能になります。

「安かろう悪かろう」では日本市場で生き残れないからこそ、品質にうるさい日本人の期待を満たす体制づくりが肝心なのです。

国内外の良いところを取り入れつつ、信頼に足る品質を安定供給できれば、きっと顧客から選ばれ続けることでしょう。

品質に対する厳しさは一種の日本の財産です。それを強みに変え、安全・安心で魅力ある商品を届けるためにも、文化背景への深い理解と適切なパートナーシップによって、これからも質の高いモノづくり・サービス提供を追求していきたいものです。